『寝ころんで話そう「私のフェミはここから」』開催レポート(vol.21関連企画)

2025年6月7日(土)に、vol.21の関連企画として開催された小さなお話会

『寝ころんで話そう「私のフェミはここから」』

の開催レポートです。(文責:亀貝太治)

※当時のイベント告知ページは▶こちら

昨年6月にvol.20の関連企画として開催した「本を通じて 自分とまちを見つめる2DAYS」の中の

安達茉莉子さんトークイベント 「日常の中に光るもの~ときどき止まって、ときどき進む~」は、忘れられない体験でした。今イベントをやるなら、ああいった安心感の中で、普段思っていることを共有できる場にしたいと思っていました。あの参加者同士が「出会えた!」感、素晴らしかった。

そして昨年のNHK『虎に翼』の影響も大きく(このドラマのイベントを開催したのも忘れられない経験)今やるならフェミニズムを抜きにしては語れない…という個人的な気持ちの動きがありました。

ただこのテーマであれば当然男性1人で考えるべきものではないので、普段から信頼している2人、古くからのニイガタブックライトスタッフ・中栄さんと、昨年「本を通じて 自分とまちを見つめる2DAYS」の話を持ち寄ってくれた井上さんに相談し、何度か逢って企画を練っていきました。

以下に企画段階の想定と、実際どうだったか、を記録しておきます。

今後同様のイベントを開催したいと思っている方に向けて、少しでも役に立てば嬉しいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●フェミニズム——この言葉だけで、強いイメージや反感、アクティビスト、一部の女性だけのもの……みたいな印象を抱く人もいるかもしれない。それくらい、歴史の中で何度も揉まれ、翻弄されてきた言葉だから。

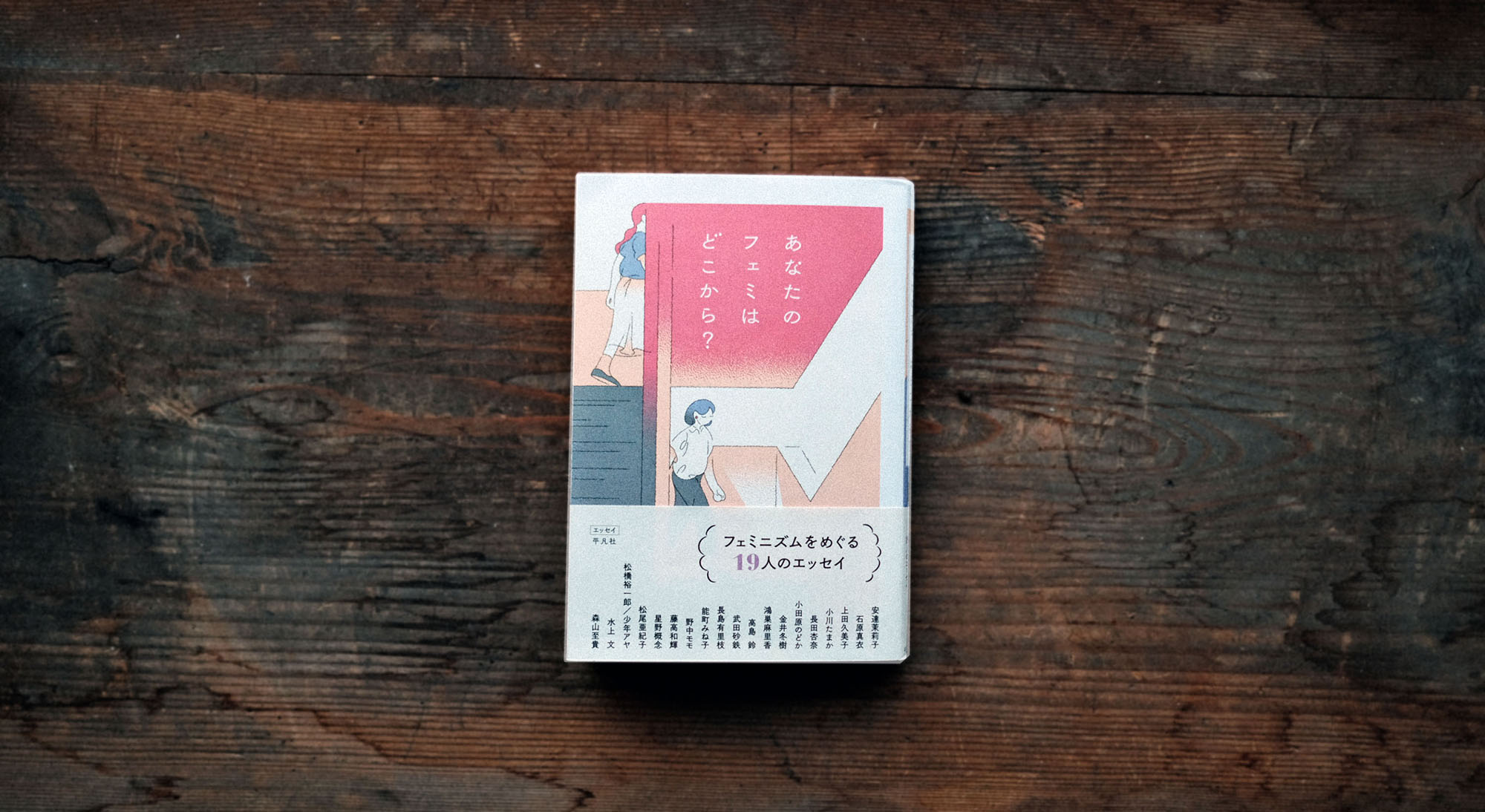

1970年生まれの自分は、成人した頃からいわゆる「バックラッシュ」の最中だった。マスコミで時に悪用されていた「フェミニスト」という言葉には、どちらかと言うと悪いイメージを持っていたように思う。この言葉の強さをどうするか、当初からの悩みだった。この悩みは、イベント企画途中で出版された書籍『あなたのフェミはどこから?』(平凡社)を模した言葉をタイトルに入れることにより「フェミ」の語感の柔らかさを利用させてもらうことで、少し和らいだように思う。

●「アクティビストに至るステップみたいなものが例えば0から10まであるとして、その中でかなり違うフェーズにいる人同士が話し合う場合、かえってお互いを傷つけ合ってしまうことがあるから、注意した方がいい」というような言葉を書籍で読んだことがある。言われてみればというか、今までもそれに近い経験はあった。またフェミニズムの歴史の中でもそういう悲しい流れがあったことを、読んで知っている。

今回のイベントは

→同じフェーズの人だけを集めるようにするか。

→フェーズが違っていても傷つけ合わない場作りをするか。

このどちらを取るかについても話したが、実際問題として前者は具体的な方策が難しい上に、あまり本意ではない。後者を目指すべきだろう。これは当イベントだけの話ではなく、他の場でも必要なことであるし。

ただ実際にどうすれば…という芯の部分は、なかなか浮かばなかった…

そんな悩みの中『あなたのフェミはどこから?』が出版される。

▶平凡社公式サイトへ

その素晴らしい内容に感動したのは勿論、

・フェミニズムに対するさまざまな立場からの考えが、本当に多様に書かれていて

・それらがの違いが共存しつつ、でも同じテーマについて考えさせられる

この書籍を、読書会的な意味合いを含めフロントに出せば、「フェーズが違っていても傷つけ合わない場作り」の前段はOKなのでは?

と、本の出版によって一気に窓が開けた感があった。

●安心して話してもらうために…

「この場で話された個人的な体験談を、外には出さない」

「討論する場ではない」

など、「今日のルール」を最初にお話して、安心してもらうことを考慮した。

●当初はゲストを読んで話を聞いて…という方向性も考えたのだが、このテーマ、つまりフェミニズムという言葉の持つあまりの幅広さの故か「ゲストを呼んでトークしてもらう」スタイルが今回はピンと来ていなかった。また「新潟の」女性の話を聞いてみたかったというのもある。フェミ問題には地方性のようなものもきっとあるのでは…と我々は感じていた。そうなると、参加者が主役で、それぞれの話を聞くスタイルが一番良いように思えた。

●「フェミニズムとはなんぞや」を討論したい訳ではなかった。フェミニズムという考え方を契機に、

自分の体験や違和感を(安心できる場で)共有できて

「他にもいるんだ」という喜びや気付き、開放感を味わってもらいたい。

そんな着地点が理想だった。議論したい人が来ても、お互いにいいことはない。さてどうするか…。

「寝転んで話そう」というネーミングが中栄さんから出て来た時に「これで大丈夫じゃないか?」と思えた。寝転んで討論するひとは、きっといない。

●『仕事文脈vol.25』の第1特集「どう、集まる?」で、とれたてクラブさんが

「ヴィーガンパック、爪染め…身体をケアしながら加害の歴史を学ぶ」というイベントレポートを書かれていた。身体のケアをしながら関東大震災時の朝鮮人虐殺に関する映像鑑賞+解説を聞くというイベント。そこで

身体的なケアや心地よさを感じながら追悼をすることは、加害から目を逸らすのではなく、むしろ加害と向き合うことに、良い作用をもたらすのではないか?(同誌P.21)

ということが書かれていて「なるほど!」と思った。これなら自分もキツい内容の話を聞けるような気がする。

今回のイベントでどんな内容が話されるかは分からないが、少なくとも参加者は過去の記憶を辿り、時に不快だった思いを新たにするかも知れない。たとえばそういう話を公民館で聞くか、リラックスできる場所で、ケアと共に聞くかは、想像するだけで大きな違いだ。私達も「ケア」を採り入れるべきだ!皆が即座に同意した。

今回は「場所」と「美味しいおやつ」でケアされる場所、丘の上のおやつやさん、Pituはどうかと女性陣から案が出され、一も二もなく賛成した。店主の人柄も含め今回のイベントにはピッタリだと思えた。

※店主は以前からの友人で、冊子として取材もさせてもらっている。

※店主は以前からの友人で、冊子として取材もさせてもらっている。

●会場が大きな場所ではないので、定員はおのずと「座れる人数」を逆算して決めた。主催3人を入れて11人。8人の参加者を募ることに。もともと内容的には多くても10人程度…と想定していた。マイクなしで一人ずつの話を全員がちゃんと聞けて、一つの話題で話せる上限人数はこの位だと常日頃から感じていた。(マイクで話す抵抗感は無くしたかった)

●イベントで自分のことを話すと言っても、当日うまく言葉が出ない人もいるかも知れない。もしくはちょっと間違った表現をしてしまって、帰ったあとで後悔する…そんな体験をして欲しくなかった。そういったことを避けるために井上さんから「事前に文章化したコメントをもらう」というアイデアが出された。

そのコメントを本番前に参加者で共有することで、どんな人が他に参加するのかも分かり、安心にも繋がる。これはやるべきだ。

そのコメントをSNSに投稿し「#私のフェミはここから新潟」というハッシュタグを付ける、という方法を告知したのだが…

→まず先行して我々が書こう、という段になり、文章を重ねるにつれて初めて分かった。このテーマで文章を「公開」するのは相当な勇気がいる。何せ「フェミのはじまりはどこか」を話そうとすると、どうしてもプライベートに言及せざるを得ず、しかも「私は「実は」こう思ってた」という暴露でもある訳だから…想定よりずっと勇気がいることだった。企画者の我々でも、だ。

3人はnoteに文章を公開したが、これを参加者に強いるのはちょっと酷なのでは…と告知後に思い至った。既に文章を公開しているプロの作家さんが書籍に寄稿するのとは(もちろんその場合も色々葛藤はあるのでしょうが)ちょっと様子が違うということに、自分でやってみて気付いた訳だ。

それでも数人の方はインスタやnoteに公開で文章を書いていただいた。本当にありがたい。

公開投稿以外は、Googleフォームの「後から編集機能」を使い、主催側に送ってもらった。

●ここから遡ること数ヶ月前、インスタのハッシュタグ扱いが変わり、ハッシュタグをタップしても関係ない投稿が多く表示されるようになって、有り体にいうと今回のような使い途が断たれてしまっていた。このことに気付かずに検討・告知してしまったのは残念だった。

※Xでは未だ事情が違うのだろうが、私を含めXを発信で活用している人は、参加者にはほぼいなかった。

インスタにおいては「ハッシュタグをタップすればイベントの記事が見つかる」訳にいかなくなったので、事前メールを参加者全員に2回送ることで、全員のコメントを事前に共有した。

1回目のメールでコメント編集締め切りを伝え

2回目のメールで全員のコメントをリンクorメール本文で共有した。

このステップは、ハッシュタグを頼りにしていなければもっとシンプルに出来たはず。今後の課題。

●タイトルを『寝ころんで話そう「私のフェミはここから」』に決定する。次は告知ビジュアルの制作。とかく告知ビジュアルの印象は大きい。どうしたら今回の趣旨とゴール地点をビジュアルで感じてもらえるか、相当悩んだ末に、紹介してもらった中から塚田晶子さんに依頼。今回の趣旨を説明しつつ何度かのやり取りを経て完成。

イラストに込められた塚田さんの思いはこちらの投稿に詳しく書かれています。タイトルとビジュアルで、私たちが今回やりたいことの方向性がおよそ伝わるようになったのではと思う。汲み取っていただいた塚田さんには感謝しかありません。今回のような内容でビジュアル作成を依頼する場合は、企画の趣旨はもちろんのこと、そこに至った経緯も含めてお伝えした方が良いと思う。

●イベント時には全員のコメントをまとめてプリントで配布することを決めていた。全員11人分をまとめてみると、これはA4横書きのレポート形式で読むボリュームではなくなり、急遽B6版冊子に面付けして、冊子形式で当日配布した。20Pになった。

左が配布した冊子。右は今回のメインビジュアルをカードにしたもの。

●「事前テキストを書いたことがとても良かった」「文章にすることで気付きがあった」「母に対する気持ちが変わった」など、事前の文章提出が好評だった。冊子もとても喜んでいただけた。

注)この冊子の中で著者名はAさんBさんCさん…になっている。というのも申込みフォームの時点で「ペンネーム」は書いてもらっていても「この名前でコメントを共有します」ことを明確に断っていなかったので、この時点ではペンネームとリンクできなかった。申込フォームの時点で書いておくべきだったと思う

●当日、会場でちゃぶ台のおやつを囲みながらイベントは開始された。当日皆さんに満足してもらえるのか、進行をお願いした井上さんは直前まで不安もあったそうだが、恐らく会場や室礼の雰囲気と美味しいおやつ、豊富なドリンクなどの影響も大きく、皆さん多少の緊張はあったかも知れないが、ギスギスした雰囲気は皆無で終始和やかなムードで過ごせたと思う。もちろん主催陣3人は皆さんにリラックスしていただく声掛けや場作りにできるだけ注力している。

●事前に参加者へ送ったタイムテーブルの内容は以下の通り

●14:30 開始

1)最初に、主催からのごあいさつと、今日のかんたんな取り決めについてお話します。「この場で話された個人的な体験談を、外には出さない」などです。これらのお約束をすることで、当日皆さんが安心してお話いただければ嬉しいです。

2)自己紹介をお願いします。(1人1分程度)

3)皆さんそれぞれに、これは話せる、話したい、という言葉・フレーズを3つ程度紙に書いていただく時間を設けます。

4)それぞれにお話を聞きます。

まず事前募集コメント(フォームやnote等)について、どれがご自分のコメントかお聞かせください。

その後、紙に書いていただいた言葉を見せていただき、廻りが「これが聞きたい」とお声掛けします。話し手の方は自由に選んでお話ください。

5)主催者も参加者の方も必要に応じて話者へ質問しつつ、お一人7分程度を目安に話していただきます。

6)途中5分の休憩があります。

7)16:30トーク終了予定です。

8)後片付け&交流タイム(お店に居られる時間)を17:00頃まで予定しています。その後解散となります。

●事前のルール説明も「おかげで安心できた」という感想を頂戴した。かいつまんで書くと

この場で話された個人的な話は、許可無く他に共有しない。

個人が特定される写真は他に共有しない。

討論の場ではない。他の方の意見を否定・反論する場でもない

このような内容。

●「事前に配られた3枚のカードに、自分が話したいキーワードを書き、参加者にどれが聞きたいかを訊く」

という方法を採った。

「このカードを書く時間を持つことで、少し落ち着いて事前に整理することができる」

「この話が聞きたい!と言われると嬉しい」

という企画者の経験を元に使ったものだ。

やってみて「自ら」系統立てて話すことが得意でない人には特に良かったように思う。また、カード3枚の使い方も「自分は1つしかない」だったり、8つも9つもキーワードを書き込む人がいたりと、書き方も話し方もさまざまだったので、思ったよりフレキシブルな使われ方になった。事前にきちっとしたルール決めをするのがどちらかというと苦手な自分にはなるほど…だった。

●もともと一人の持ち時間は10分程度で設定していたのだが、その前の自己紹介や、主催者からの趣旨説明などがちょっとおしてしまい、結局7分になってしまった。全体で2時間というのは、8人全部の話を聞くには少し短かった…かも知れないが、そこまで「時間足りない!」感はなかった。

●主催3人は、フェミニズムに関して影響を受けたり、お薦めの本やzineを持ってきて並べていた。が、この書籍たちに言及する時間はほぼゼロ。残念だった。この「フェミ本&zine持ち寄り」だけでも一つのイベントになり得る位だと思う。

●参加者のフェミニズムに対する知識、意識、姿勢はまちまちだった。もちろんテーマになる本を設定してあるので「世の中のジェンダー差別に違和感を持ったことはあまりない」というような参加者は皆無。実際に何か行動(デモや表現など)している人はほとんどいなかった。(講演会参加ではなく)このような話題で複数人で話すという体験も、ほぼ全員が初めてだった。(私達3人もそうだ)

参加者8人という枠は、結果として全員が主催3人の誰かの知り合いで埋まり、まったくの初めましての方がいなかった(男性の参加者は主催の亀貝以外0人)。そのおかげもあり終始穏やかなムードで、しばしば起こる笑いと時に爆笑、そして共感タイムに満たされた、とても幸せな時間だった。(爆笑の最初のネタは、参加者の父が発したとあるセリフがきっかけだった。今思い出しても笑ってしまう)

会場であるPituのおやつも大好評。

もともと「こんな会になればいいなぁ」と思い、そのために考えてきたもろもろの内容が、優しく廻った時間だったように思う。

それはきっと参加者の皆さんが、他者への心配り、ケアの気持ちを持つ方だったおかげだと思う。本当にありがとうございました。とても充実した時間でした。

イベントの数日後、配布冊子に間に合わなかったコメントや、SNSにアップしていただいた会の感想のリンクなどを入れた事後メールを送り、終了となった。

自分たちはまたこんな時間を今後も持ち続けたいと思っているし、

他の方にもぜひ場を開いていただきたい。

特に地方の女性の生き辛さについて、優しく話のできる場が在り続いていけばいいなぁと思っています。

会を終えた帰り道。

ニイガタブックライト:亀貝太治